【經過醫學實證,才是值得購買的保健品】

台灣兒科醫學會建議:「喝母奶寶寶、或每日配方奶量不足1000cc的寶寶,從新生兒開始,#每日補充維生素D 400 IU」

此外根據國健署的國民營養健康狀況調查,中老年人飲食攝取 #鈣質與維生素D普遍缺乏,其中男性約6成,女性更達7成人口 #維生素D攝取不足。維生素D在體內扮演重要的角色如以下:

1. 增進鈣質吸收

2. 幫助骨骼與牙齒的生長發育

3. 有助於維持神經、肌肉的正常生理

4. 協助免疫調節

幾個月前受到蔡藥師邀請,開始研究怎麼樣的維生素D保健品最符合家庭需求。從原料挑選、劑型討論、充填、到包裝,過程可是一點都不馬虎,我想大家拿到實品之後一定會感到驚艷。

我敢說這是台灣最 #佛心 的保健食品。除了用料來源為 #專利頂級規格,每批經過第三方檢驗,如果小朋友一天吃一滴,可以吃 #超過3年(不過產品會過期…要小心);如果大人小孩一起吃,竟然可以吃 #超過1年 的時間。這麼久的食用時間其實不求回購率,只希望大家的身體都能調整到最好。

目前維生素D3已開始預購,原價850,#預購價只要750,搭配 #折扣碼bluepig還可以再打9折。這麼佛心且經過實證的保健品,還在等什麼呢?

手刀預購:https://www.phargoods.com/products/vitamin-d3

#折扣碼bluepig #一次四盒更便宜 #藥師健生活 #維生素D #維生素D3 #維他命D #維他命D3

同時也有4部Youtube影片,追蹤數超過1萬的網紅陳其邁,也在其Youtube影片中提到,加倍守護學童健康 2/25就要開學,#行政院 和大小朋友們一起做好準備! 我特別邀請到 #臺灣兒科醫學會 理事長台大醫院 #江伯倫醫師、#柚子醫師 陳木榮醫師,來解答家長們最關心的學童防疫 Q&A。 也告訴大家面臨開學,政府最新的三項防疫措施: 1⃣ 口罩生產量提升,成人兒童口罩配購量都加倍!...

兒科醫學會 6 6 在 Facebook 的最讚貼文

兒少新冠病毒感染與疫苗接種的臨床處置建議

https://www.youtube.com/watch?v=_l1ZAgdgy_E

1. 主辦單位:衛生福利部疾病管制署

2. 時 間:110年9月18日(六)上午9時至12時

3. 主持人:衛生福利部石次長崇良、臺灣兒科醫學會李理事長宏昌、臺中榮民總醫院傅副院長雲慶

4. 課程內容:

● 兒少COVID-19感染臨床表現與處置

● 兒少COVID-19疫苗接種注意事項

● 兒少急性心肌炎的辨識與治療

*講義電子檔請參考以下網址:

https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1sEteCrPP8RbF2JfKXxcYS3EYcNOu3vzw?usp=sharing

*學分申請相關資訊,請參閱連結: https://docs.google.com/document/d/1v...

https://www.youtube.com/watch?v=_l1ZAgdgy_E

兒科醫學會 6 6 在 白袍旅人-兒科楊為傑醫師 Facebook 的精選貼文

孩子的生長曲線:青春期結束前都要注意的事

孩子五歲過後,您多久沒幫他注意生長曲線了呢?

😅😅😅

通常大家對「高」的孩子都很開心,覺得「都沒問題」

只會介意比較「矮小」的孩子

但,實際情況有時候很殘忍.......

過去的經驗中,有遇過一個五歲的小女生,身高很明顯的鶴立雞群。仔細詢問一下,發現他是最近快速生長。家長還很開心,覺得「把孩子養得很好」

但是把生長曲線翻出來,發現不是這麼一回事。

太奇怪了。孩子的生長曲線是「最近」一直往上衝,而且衝得很快。他並不是一直這麼高。

在堅持之下,轉診去查原因。結果:腦袋的部分出了一些狀況。

(保護個資,細節不適合再多說)。

我只記得父母的心情,瞬間從天堂掉到地獄........。

====================

當然,上述的例子是非常罕見的

比較常見的快速長高原因還是「性早熟」

現在可能因為營養過剩,兒童肥胖率逐年上升。這也影響到孩子的提早發育。太早進入青春期,會導致生長板提前閉合。贏在前頭,結果最終的成人身高卻是偏矮的。得不償失。

以前遇過一些孩子,身高在班上排前幾名,一直非常有「自信」

但去檢查,才被醫師告知,他已經進入青春期,生長板剩下沒幾年就要關閉了........。最終成人身高可能會大大不如他的預期。

反倒是有些小時候比較矮小的孩子,他是因為「體質性生長遲滯」。結果最後很高。我有個同學進高中時不到 160 公分,但畢業時已經 180 超過了,而且據說大學後還有繼續長高。

====================

那該怎麼幫孩子注意?跟大家分享一些注意事項

1. 孩子的手冊中都有生長曲線,有在畫嗎?上次注意是什麼時候?

2. 七歲以上的,我會提供大家兒科醫學會的標準,供大家參考

3. 每次量身高體重,都注意孩子的「百分位」。像我一直都有注意兩個孩子身高體重BMI等百分位。從兩歲起都一直很穩定在屬於他們的區間(每條線之間,叫一個區間)

孩子身高體重BMI的曲線,最好都保持在他自己的區間內

(兩歲以後的比較值得參考)

4. 如果孩子的曲線跨越了兩個區間,例如:從 3-15th% 跑到 50-85th% 這個區間,這個就有問題。反之亦然。

請「務必就醫」

5. 太高、太矮、太瘦、太胖。都請就醫~~~。對,「太高」也要

6. 不要過胖、不要過胖、不要過胖。想要長得高,最好不要過胖。過胖會增加性早熟的風險,降低成年期最終身高(這樣孩子會比較有動力去控制嘛?)得不償失

更不用講,這幾年 20 歲以下的糖尿病,大幅上升的問題.......

===================

就我的臨床經驗中,問大班以上的孩子生長曲線,真的是沒幾個有在記錄的。強力推薦大家,務必幫孩子做好記錄。

良好的紀錄,是找出問題,解決問題的第一步喔!

附上兒科醫學會使用的身高、體重、BMI版本。供大家參考!

https://bit.ly/twgrowth1

然後。太瘦的孩子,要想辦法拉到中間值

太重的孩子,也一樣。千萬不要過胖~~~~

(這不容易,但很重要~~~大家一起努力!)

兒科醫學會 6 6 在 陳其邁 Youtube 的最佳貼文

加倍守護學童健康

2/25就要開學,#行政院 和大小朋友們一起做好準備!

我特別邀請到 #臺灣兒科醫學會 理事長台大醫院 #江伯倫醫師、#柚子醫師 陳木榮醫師,來解答家長們最關心的學童防疫 Q&A。

也告訴大家面臨開學,政府最新的三項防疫措施:

1⃣ 口罩生產量提升,成人兒童口罩配購量都加倍!

2/20(本週四)起,12歲以下可以購買的兒童口罩,每間藥局、衛生所每天的兒童口罩配額也從50片提升為200片。購買片數從每次2片增加為4片。

成人口罩各販售點配額,則從每天200片提升到400片。

2⃣ 學校內備用防疫物資,政府幫忙準備好

現已統籌備用口罩645萬片、酒精8.4萬公升、額溫槍2.5萬支。

將逐一配發給學校、也包含公私立幼兒園、補習班、兒童課後照顧中心等,提供 #緊急情況 備用,如:發燒、咳嗽、喉嚨痛、呼吸急促時,可詢問校內相關防疫單位領取。

3⃣ 兒科醫學會開學後將協助入校宣導正確的防疫觀念

.

也請大家安心,經過疫情調查後,到目前為止,台灣並未出現社區傳播。因此目前戴口罩的原則不變:到醫院、有呼吸道症狀、出入人多擁擠的地方,再戴口罩即可。

#最重要請勤洗手

政府也將持續加強檢疫與隔離措施,並優先供給防疫物資給醫療單位、職業駕駛、學校。做好最嚴謹的防疫準備!

#有政府 #請安心

#勤洗手 #遠病毒

兒科醫學會 6 6 在 豆豆媽咪健康生活家 Youtube 的最佳貼文

#豆豆媽吳霈蓁 #Youtube #影片

你會給你的孩子看Youtube嗎?你會擔心孩子看的Youtube影片被置入惡意的內容嗎?像是俗稱愛莎門的血腥、暴力、或是色情Youtube影片等等…,豆豆媽教大家過濾兒童不宜的Youtube影片,減少孩子看到這些惡意的Youtube影片,趕快把這些方法學起來?

1.看到惡意影片先封鎖+檢舉

2.在Youtube帳號開啟嚴格篩選模式

3.使用uBlock封鎖惡意的Youtube影片

4.下戴官方兒童版 Youtube Kids 需註冊美國帳號

ios下載 Youtube Kids的方式:https://www.youtube.com/watch?v=RD2IoblGluA

#如果大家還有更好的方法,歡迎留言分享給我哦~

針對愛莎傳送門事件,

豆豆媽提醒大家,一定要關注孩子們看的內容、嚴格把關

另外也要嚴格控制孩子觀看3C產品的時間

因為這除了會傷害他們的視力發展

對孩子的感覺統合、情緒力、專注力、都會有影響!

特別注意:美國小兒科醫學會明文建議不要給2歲以下接觸3C

大一點的孩子,每天也不要看超過2小時(而且要看優質節目)

不過,讓他們看3C真的是帶孩子的下下策

可以試著用其它可以打發他們時間的方式替代

例如:畫畫、拼圖、看書…

希望大家都能找到最適合自己的方法哦!

#惡意影片 #艾莎傳送門 #兒童不宜

--------------------------

廠商合作邀約與內容授權請洽 EvaTsai

Tel:02-7729-2068*266

E-Mail:evatsai@supermami.asia

兒科醫學會 6 6 在 黑眼圈奶爸Dr.徐嘉賢醫師 Youtube 的最佳解答

#滑世代兒童觀看手機的實用建議

在這個世代,要如何務實地看待兒童使用手機等數位媒體產品呢? (#重點在影片後面,#要看完喔!)

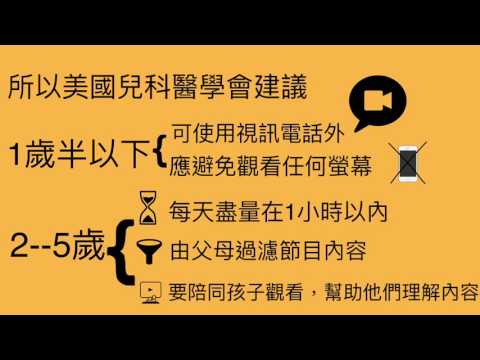

美國最新的建議是:

#1歲半以下:除非用視訊電話,否則不應該使用手機等

#2歲至5歲:每天最多1小時(不看當然最好),由父母篩選節目,且父母陪同

#6歲以上的學童:跟孩子共同討論,訂出一套可行的規範

#很難完全不看不接觸的(包括電腦、手機、iPad),對吧?

但仍舊希望使用手機不要影響到:

孩子跟父母的親子時光、

壓縮了運動的時間、

佔據了閱讀學習時間或

甚至影響睡眠時間及品質。

所以兒科醫學會還是認為有宣導的必要,但是把使用或是觀看數位媒體的建議放寬些。

以往沒有提到「視訊電話」這一項,但是FaceTime,WhatsApp, Line 等通訊軟體已經變成生活的一部份。所以已經不能避免或是阻止

至於學童,更是給予彈性讓家長和孩子之間,共同討論個人化的方案。

不能否認,或許電腦或是手機上某些功能及軟體看來是針對孩子開發的,甚至陸續研究顯示及有些專家認為,部分高品質的教育軟體可以幫助孩子快速學習及發揮創意。但是不能無止盡的讓孩子使用,父母要幫助孩子篩選節目及陪同觀看,以解釋內容。

另外一個重點在於,全家人都要有共識:什麼時候可以用,什麼時候是不應該看手機的。例如:全家大小坐在餐桌前吃飯時,就不太應該拿手機YouTube 配飯;或是開車的時候父母和小孩都不看平板、手機⋯也期許滑世代的父母以身作則,陪伴孩子時要把手機放下。若在孩子旁邊,一直用手機,別以為就是「陪孩子」⋯這其實只是「在孩子旁用手機」。

奶爸知道實行有一定的難度,但是這是一個好的方向,又不失務實。能夠做到的程度多少,異家庭/個人而異。

#參考資料:

https://www.aap.org/en-us/about-the-aap/aap-press-room/pages/american-academy-of-pediatrics-announces-new-recommendations-for-childrens-media-use.aspx

http://pediatrics.aappublications.org/content/early/2016/10/19/peds.2016-2591